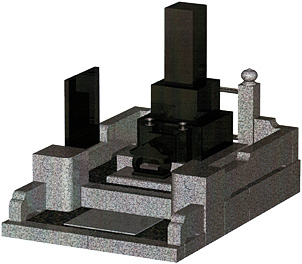

和型

位牌を模した形のお墓で、江戸時代中期に作られたお墓です。

一般的な構成は、竿石(仏石、石碑等)、上台、中台、芝台の4段構造になっています。

竿石には様々な加工様式があるため見た目の違うお墓が多く見られるのも特徴です。

竿石上部の形

| 形・型 | 解説 |

|---|---|

| くし形 | 滑らかな山形の曲線を描いた形になっています。 |

| 二方丸型 | 竿石上部の角を丸く仕上げた形になっています。 |

| 神塔型 | 三角形に見えるように四面を斜めに切った形になっています。 |

台石上面の加工様式

| 加工 | 解説 |

|---|---|

| 蓮華加工 | 蓮の花をかたどった加工です。 |

| 亀腹加工 | 亀の甲を模した形で滑らかな曲線をかたどった加工です。 |

| スリン加工 | 竿石と上台の間に挟む座布団のように見える加工です。 |

| 水垂加工 | 水切り状態を保つために施す加工です。 |

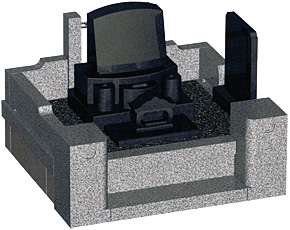

洋型

戦後一般的になった形です。

一般的に宗教にとらわれない型としても有名です。

幅が広く、高さも低いので、お参りしやすいという理由で最近では、和型と並んで人気を集めています。

イメージ画像のアール型は人気のある型です。

洋型墓石の種類

| 型 | 解説 |

|---|---|

| 洋一段 ストレート型 |

竿石部分が垂直に近い形で、台石が一つのものをいいます。 |

| 洋二段 ストレート型 |

竿石部分が垂直に近い形で、台石が二つのものをいいます。 |

| 洋一段 オルガン型 |

竿石部分が斜めに加工された形で、台石が一つのものをいいます。 |

| 洋二段 オルガン型 |

竿石部分が斜めに加工された形で、台石が二つのものをいいます。 |

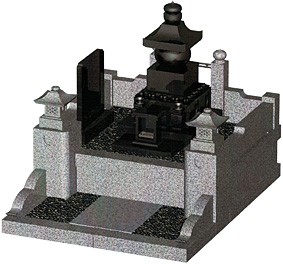

五輪塔

平安時代中期ごろから作られるようになり、鎌倉時代に一般的になったものです。

五輪塔は真言宗開祖である「空海」が考え出したとされています。

五輪それぞれの中心には梵字が描かれていますが、宗派により「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」「空風火水地」など入れる文字が異なります。

五輪塔の構造

| 輪 | 解説 |

|---|---|

| 地輪(方形) | 塔の一番下部にあたる部分です。「体」を表しているといわれています。 |

| 水輪(円形) | 地輪の上にある部分で、「血液」を表しているといわれています。 |

| 火輪(三角形) | 水輪の上にある部分で、「体温」を表しているといわれています。 |

| 風輪(半円形) | 火輪の上にある部分で、「呼吸」を表しているといわれています。 |

| 空輪(宝珠形) | 塔の一番上部にあたる部分です。「体・血液・体温・呼吸がうまく融合した状態」を表しているといわれています。 |

〒257-0035 神奈川県秦野市本町2丁目11-8 TEL.0463-81-1752 FAX.0463-81-1480

〒257-0035 神奈川県秦野市本町2丁目11-8 TEL.0463-81-1752 FAX.0463-81-1480