お墓ができるまで

お墓ができるまでの工程を紹介します。

お墓ができるまでの工程

| 工程名 | 解説 |

|---|---|

| 1.基礎工事 | 図面に従い外枠や石碑を据付けるためコンクリートの基礎を打つ仕事をします。耐久性と強度を向上させるため、外枠の工事には鉄筋を使用します。 |

| 2.外柵据付 | 基礎工事を終えた後に、土台石→階段→玉垣の順番で据付けを行います。 |

| 3.石碑据付 | 外柵工事を終えた後に、芝台→中台→上台→竿石→付属品の順番で据付けを行います。 |

| 4.完成検査 | 墓所完成後に完成検査を行います。 |

| 5.お引渡し | 完成検査後にお客様にお引渡しとなります。 |

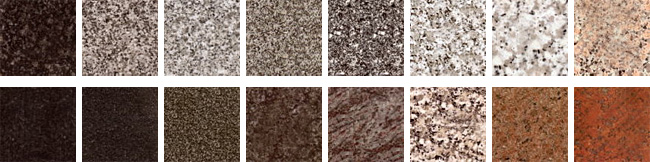

石の種類

ご紹介しているのは代表的なものです。様々なご要望の石をご用意いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

御影石

※色合いや模様が写真とは異なる場合がありますのでご了承ください。

| 解説 | |

|---|---|

| 特 徴 | 耐久性・加工性に優れ、墓石や建築に適し、数百年は艶が持ちます。 |

| 種 類 | 黒、白、赤、青といった色や結晶の大きさから300種類以上に上ります。 |

| 産 地 | 国内産は高級品として取り扱われ、輸入石が大部分を占めているのが現状です。(上段:国内石 下段:輸入石) |

大理石

※色合いや模様が写真とは異なる場合がありますのでご了承ください。

| 解説 | |

|---|---|

| 特 徴 | 高い光沢性と美しい模様をもち、御影石と比べ柔らかく、加工しやすいため、建築・外構・エクステリアに適します。 |

| 種 類 | 黒、白、赤、緑といった色や縞模様の有無により種類も豊富です。 |

| 産 地 | 国産より海外産のほうが圧倒的に色柄が美しく、産出国としてはイタリアが約7割を占めています。 |

墓地の種類

お墓を作るにあたって墓地が必要になります。墓地とはお墓を設ける区域のことを指し、主に民営墓地、寺院墓地、公営墓地、公園墓地の四つに分類されます。

墓地の種類とその特徴

| 解説 | |

|---|---|

| 民営墓地 | 公益法人や宗教法人に経営が許可されている墓地です。厳しい条件もなく、宗教についての制限もないというメリットがあります。 |

| 寺院墓地 | 寺院が管理・運営する墓地です。墓地管理が行き届いており、永代供養が可能であるというメリットがあります。 |

| 公営墓地 | 都道府県・市区町村自治体が運営する墓地です。宗教の制限がなく、使用料・管理料が安いというメリットがあります。 |

| 公園墓地 | 緑地や広場が整備されていて、公園のような雰囲気が漂うような墓地です。 |

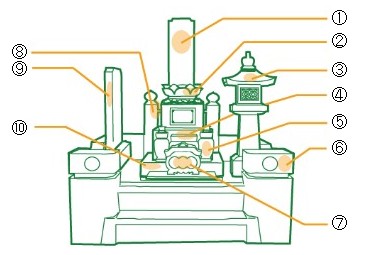

お墓のつくり

お墓は竿石を中心に様々な工夫が凝らされています。

| 名称 | 解説 |

|---|---|

| ①竿石 | 和型、洋型墓石の一番上にくる石。ここに「○○之墓」、「先祖代々之墓」という風に、その石碑を表す文字を彫る。 |

| ②上台石 | 和型の石碑のうち、竿石をおくための台石。この上部には様々な加工が施される。(図は蓮華加工) |

| ③灯篭 | 墓所全体に対しての献灯。いろいろな型がある。 |

| ④水鉢 | 亡くなった方の渇きを癒すために水をためておくもの。これの両端に花立が配置される。 |

| ⑤花立 | 花をいけるために水を入れるところ。花筒を刺し、そこに花をいける。 |

| ⑥外柵 | 墓と墓との区切りをはっきりさせることが目的で、同時に流水を防ぐ役割がある。 |

| ⑦香炉 | お線香をお供えするところ。 |

| ⑧塔婆立 | 納骨や年忌法要の際に、戒名を書いた塔婆を立てるところ。(浄土宗では不要) |

| ⑨墓誌 | 亡くなった方の戒名、俗名、死亡日、享年を彫るところ。 |

| ⑩芝台 | 墓石の中で一番下にくる台石。 |

〒257-0035 神奈川県秦野市本町2丁目11-8 TEL.0463-81-1752 FAX.0463-81-1480

〒257-0035 神奈川県秦野市本町2丁目11-8 TEL.0463-81-1752 FAX.0463-81-1480